|

Die These vom Pleistocene

Overkill

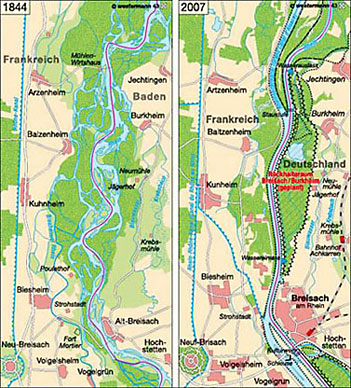

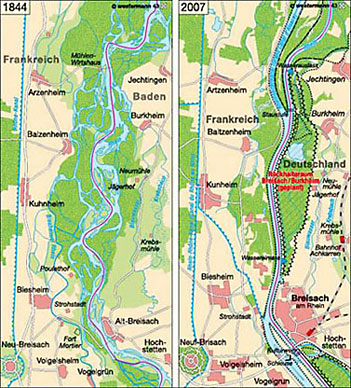

Vielfältig sind die Hinweise auf frühe

menschliche Eingriffe in das Naturgefüge, die

zumindest regional erhebliche Konsequenzen hatten. So

sin d die

fruchtbaren Lössebenen des Kraichgau nicht nur Ertrag

glazialer Verwehungen aus dem Urstromtal des Rheins,

sondern teilweise auch zurückzuführen auf Entwaldungen

durch die Michaelsberger Kultur, die städtische

Siedlungen in Bereichen anlegte, die heute als

Ausflugsziele mit Kapellen und idyllischen Weinbergen

von Ausflüglern besucht werden. Die entwaldeten Kuppen

wurden in die Täler gespült, das Großwild verschwand,

da es keine Zuflucht mehr hatte. Ähnliches geschah im

Mittelmeerraum, von Platon

in seiner Beschäftigung mit dem Atlantis-Mythos

beschrieben - auch wenn strittig bleibt, ob Platon

selbst dafür auch die menschliche Tätigkeit

verantwortlich machte oder nur Naturkatastrophen am

Werk sah. d die

fruchtbaren Lössebenen des Kraichgau nicht nur Ertrag

glazialer Verwehungen aus dem Urstromtal des Rheins,

sondern teilweise auch zurückzuführen auf Entwaldungen

durch die Michaelsberger Kultur, die städtische

Siedlungen in Bereichen anlegte, die heute als

Ausflugsziele mit Kapellen und idyllischen Weinbergen

von Ausflüglern besucht werden. Die entwaldeten Kuppen

wurden in die Täler gespült, das Großwild verschwand,

da es keine Zuflucht mehr hatte. Ähnliches geschah im

Mittelmeerraum, von Platon

in seiner Beschäftigung mit dem Atlantis-Mythos

beschrieben - auch wenn strittig bleibt, ob Platon

selbst dafür auch die menschliche Tätigkeit

verantwortlich machte oder nur Naturkatastrophen am

Werk sah.

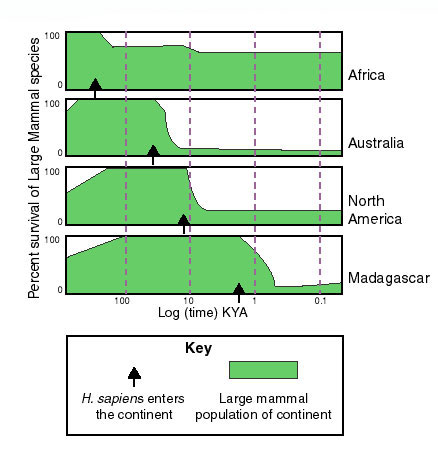

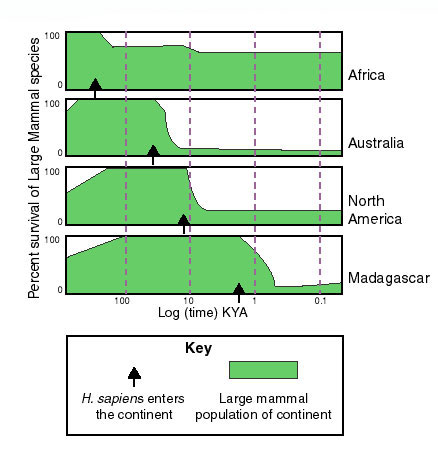

Am

massivsten scheinen die ökologischen Konsequenzen in

Nordamerika gewesen zu sein, wo in der Zeit um 9.000

v. Chr. alle Großsäuger ausstarben. Für dieses

Aussterben, wozu es Parallelen in Südamerika, in

Australien und im nördlichen Eurasien gibt, prägte

Paul Martin, unter Berufung auf Alfred Russel Wallace

("The World of Life", 1911), den Begriff des

"Pleistocene overkill" durch menschliche Jäger.

Konkurrierende Theorien gehen von klimatischen

Veränderungen (präboreale Oszillation) oder

Kometeneinschlägen (die ihrerseits auch

Klimaveränderungen bedingten) als Ursache aus.

Allerdings zeigt der von Surovell, Waguespack und

Brantingham 2005 in einem Paper für die "Proceedings

of the National Academy of Sciences" (26.04.2005)

durchgeführte Vergleich von Daten aus Afrika, Europa,

Asien, Nordamerika und Südamerika eine augenfällige

Korrelation zwischen dem Rückgang der

Großsäugerpopulationen und dem Auftreten des Menschen

- und keine zeitliche Korrelation des Rückgangs auf

den verschiedenen Kontinenten - wie dies bei globalen

klimatischen Veränderungen als Ursache der Fall sein

müsste. Lediglich für einzelne Populationen, wie etwa

der des Mammut, werden bislang überzeugende Belege für

dominierenden, aber keineswegs ausschließlichen,

klimatischen Einfluss vorgelegt.

Auffällig ist der insbesondere in Nordamerika abrupte

Rückgang innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von

etwa 1.000 Jahren. Dem korrelieren jedoch keine Daten

zu einer vergleichbar dynamischen Entwicklung der

menschlichen Population. Verwiesen wird auf die

Entwicklung neuer Jagdwaffen. Eine andere Hypothese

zur Schließung der Erklärungslücke ist die

Brandjagd-These, wonach die Jäger des Peistocene

Flächenbrände anlegten und damit die

Großsäugerpopulationen über das zur Ernährung

notwendige Maß hinaus dezimierten sowie ihnen

flächenhaft die Lebensgrundlagen entzogen. Paul Martin

sprach gar von einem "Blitzkrieg" des Homo sapiens

gegen die Großsäuger in Nordamerika. Für Australien

gab es nach den Untersuchungen von Trueman und Field

allerdings eine 10.000-jährige Koexistenz von Homo

sapiens und Megafauna ("Proceedings of

the National Academy of Sciences",

07.06.2005).

Für die Umsetzung der Formel von der "Bewahrung der

Schöpfung" ergeben sich aus der Annahme des

Pleistocene overkill dramatische Schlussfolgerungen.

"Was late-Pleistocene extinction so effective in

upsetting the ecosystem that our National Parks,

wilderness areas, and wildlands are an illusion? On a

continent where herbivore herds evolved and thrived

for tens of millions of

years, can there be a natural community without them?"

- Martin in der Einleitung zu Martin/Wright 1967, S.

VI.

Martin erhält in verschroben klingender Weise

neuerdings Unterstützung von Seiten der Geo-Engineers.

So erwägt der Genforscher George Church (Begründer des

Personal Genome Projects), Elefanten durch Mammut-Gene

kältetoleranter zu machen. Sie könnten dann die

auftauenden russischen Permafrostböden verdichten und

uns vor der Freisetzung des darin gebundenen Gases

bewahren. Church gründete im September 2021 das

Startup "Colossal" (sic!) zur Reproduktion des

Wollhaarmammuts.

Lektüreempfehlung: Paul S.

Martin/Herbert E. Wright (Eds.), Pleistocene

Extinctions. The Search for a Cause. New Haven/London:

Yale University Press, 1967

|

|

Jungsteinzeitliche

Ausbeutungsverhältnisse

Die gängige Bezeichnung für den bedeutsamen

kulturellen Umbruch in der Jungsteinzeit zur

Sesshaftigkeit lautet "Revolution". Inzwischen ist al lerdings bekannt, dass der

Übergang von einer Existenz als Sammler und Jäger zur

Seßhaftigkeit mit dem Hauptakzent auf Landwirtschaft und

Viehzucht zumeist nicht so abrupt verlief, wie der

Begriff "Revolution" nahelegt. Landwirtschaft war in

vielen Kulturen kein Gegensatz, sondern lange Zeit

Ergänzung zur Subsistenz als Sammler und Jäger - so etwa

in den Terra-Preta-Kulturen Amazoniens, Afrikas und

Asiens. Und sesshafte Kulturen haben in der Regel

Sammeltätigkeit und Jagd in erheblichem Umfang bewahrt -

zumindest so lange, bis durch Entwaldung und Jagdzüge im

Umfeld der Siedlungen nichts mehr zu jagen und zu

sammeln war. In Europa haben zudem Wildbeuter- und

Ackerbauernkulturen offenkundig über Jahrtausende

unmittelbar nebeneinander existiert. lerdings bekannt, dass der

Übergang von einer Existenz als Sammler und Jäger zur

Seßhaftigkeit mit dem Hauptakzent auf Landwirtschaft und

Viehzucht zumeist nicht so abrupt verlief, wie der

Begriff "Revolution" nahelegt. Landwirtschaft war in

vielen Kulturen kein Gegensatz, sondern lange Zeit

Ergänzung zur Subsistenz als Sammler und Jäger - so etwa

in den Terra-Preta-Kulturen Amazoniens, Afrikas und

Asiens. Und sesshafte Kulturen haben in der Regel

Sammeltätigkeit und Jagd in erheblichem Umfang bewahrt -

zumindest so lange, bis durch Entwaldung und Jagdzüge im

Umfeld der Siedlungen nichts mehr zu jagen und zu

sammeln war. In Europa haben zudem Wildbeuter- und

Ackerbauernkulturen offenkundig über Jahrtausende

unmittelbar nebeneinander existiert.

Zu

einem tatsächlichen Bruch kam es erst durch die

Ausbildung städtisch-feudaler Gesellschaften mit hoher

Arbeitsteilung, die eine erhebliche Effizienzsteigerung

der Nahrungsversorgung erforderte. Bislang wurde davon

ausgegangen, dass erst diese Effizienzsteigerung als

"Revolution" die Ausbildung von städtischen Strukturen

ermöglichte und deren weitere Ausgestaltung stärkte, um

etwa komplexe Bewässerungssysteme aufzubauen und zu

erhalten. James Scott hat in seiner Studie "Against the

Grain" die entgegengesetzte Position entwickelt. Scott

zufolge wurde der Übergang zur ortsgebundenen

Landwirtschaft wesentlich erzwungen, und zwar durch die

Oberschichten städtischer Konglomerate. Am Beispiel der

Stadt Uruk vor 5.200 Jahren kann er plausibel machen,

dass der Bedarf dieser anspruchsvollen städtischen

Gesellschaft durch erheblichen Druck nach innen und die

nötigende Ansiedlung umliegender Volksgruppen für die

landwirtschaftliche Produktion (eine frühe Form der

"Schollenbindung") gedeckt wurde. Und dabei spielte

Getreide eine vorrangige Rolle, wie bei allen frühen

Stadtstaaten. Scott erklärt dies damit, dass

Getreideanbau und insbesondere die Getreideernte besser

kontrolliert werden konnten und Getreide akkumulierbar

war, da weniger verrottungsanfällig als andere

Ackerfrüchte. Getreide trage so wesentliche Merkmale des

Geldes und sei optimal zu besteuern. Die Entwicklung der

Landwirtschaft war in Uruk und anderen frühen

Stadtstaaten eng verbunden mit Sklaverei,

ausbeuterischer Arbeit, hoher Sterblichkeit. Die oft

besungene "fruchtbare Wiege" der Zivilisation war nach

Scott für die meisten Bewohner ein von Seuchen

heimgesuchtes Jammertal endloser Arbeit auf den Feldern,

mit massiver Umweltzerstörung durch Rodungen und

großflächiger Bodenversalzung durch die Bewässerung.

Nun ist allerdings Uruk ein Sonderfall, der nicht

schlicht übertragen werden kann etwa auf die

jungsteinzeitliche Sesshaftwerdung in Mittel- und

Westeuropa. Und auch für die unmittelbare Nachbarschaft

Uruks ist daran zu erinnern, dass schon mehr als

sechstausend Jahre zuvor am Göbekli Tepe die

Sesshaftigkeit einsetzte und zu komplexen Kooperationen

führte - so zu einem Tempelbau, der bislang als erster

Tempelbau der Menschheit gilt. Über

Ausbeutungsverhältnisse am Göbekli Tepe wird (noch)

nicht spekuliert, stattdessen über "Urkommunismus am

Göbekli Tepe" (Lars Hennings).

Scott stellt seiner Arbeit programmatisch ein Zitat von

Claude Lévi-Strauss voran, der schrieb: "Writing is a

strange thing. (...) it seems to favor rather the

exploitation than the enlightenment of mankind." ("A

Writing Lession", 1961) Was Scott dann grundsätzlich zum

Verhältnis von Getreide und Geld sowie Getreide und

Herrschaft ausführt, ist für das Verständnis

menschlicher Naturverhältnisse von erheblicher

Bedeutung. Seine Untersuchung "Against the Grain"

schärft unseren Blick für den Zusammenhang von

Naturbeherrschung und Herrschaft von Menschen über

Menschen. Und es schärft den Blick darauf, wie

weitreichend die Entscheidung für den Anbau bestimmter

Nahrungsmittel die Entwicklung von Gesellschaften und

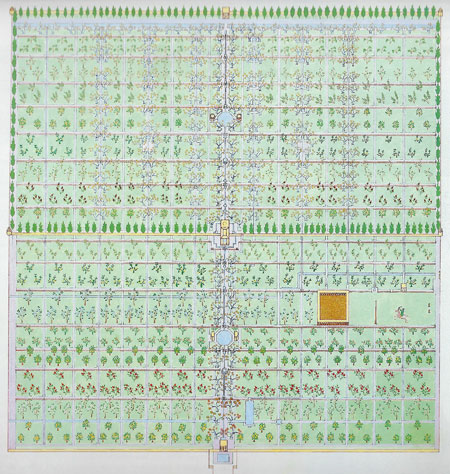

Kulturen ebenso prägt wie die Formierung der Umwelt. Die

jungsteinzeitliche "Revolution" bedeutete nicht nur die

Durchsetzung der Sesshaftigkeit, sondern auch die erste

Schichtung der Gesellschaft nach Besitzverhältnissen

sowie die erstmals über abhängige Arbeitskraft

vermittelten Eingriffe in den Naturhaushalt. Sie prägte

das Naturverhältnis europäischer Gesellschaften bis

hinein ins ausgehende Mittelalter (s. Abb. rechts).

Abbildung: Stundenbuch des Duc de

Berry - Juli, 15. Jahrhundert

Lektüreempfehlung: James C. Scott, Against the Grain. A

Deep History of the Earliest States. Yale University

Press, 2017

|

|

Daniel Quinn: Ismael

Daniel Quinn (*1935) besuchte als Schüler

eine private Jesuitenschule, studierte in St.

Louis/Missouri und Chicago Anglistik und verbrachte 1955

ein Auslandssemsester in Wien. Nach dem Abschluss seines

Studiums bereitete er sich an der Abtei "Our Lady of

Gethsemane" in Kentucky auf ein Leben als

Trappistenmönch vor, brach allerdings auf Empfehlung

seines Mentors Thomas Merton (Autor von "The Way of

Chuang Tzu" u.a.) ab, trat später gar aus der

katholischen Kirche aus, und wurde, was er schon früh

erstrebt hatte, Schriftsteller. In den 70er Jahren

gründete er eine Schreibgruppe am Stateville-Gefängnis

in Illinois.

Sein bekanntestes Buch ist "Ismael", beendet 1991,

erstmals erschienen 1992, als dessen Held ein Gorilla

figuriert, der über Telepathie mit Menschen zu

kommunizieren vermag und der bestrebt ist, die Welt vor

dem industriell-zivilisatorisch angebahnten Untergang zu

bewahren, indem er Schülern sein subversives Weltwissen

weitergibt. In "Ismael" ist sein Schüler ein weißer

Amerikaner mittleren Alters, dessen Name im Buch nicht

genannt wird. Quinn bearbeitete sein Thema nochmals in

"Ismaels Geheimnis", 1997 erschienen, nun aus der

Perspektive einer zwölfjährigen Schülerin, Julie

Gerchak.

Ismaels Botschaft ist die vom Sündenfall der

Zivilisation, der durch Einsicht zu korrigieren sei. Mit

dem biblischen "Im Schweiße deines Angesichts ...", dem

Benediktiner und ihre Abkömmlinge, die strengeren

Zisterzienser und deren wiederum strengeren Abkömmlinge,

die Trappisten, in besonderer Weise verpflichtet sind,

sei dieser Sündenfall religiös perpetuiert worden.

Ausdrücklich wird im Roman auch auf das biblische "Macht

euch die Erde untertan" hingewiesen. Es sei Teil des

zivilisatorischen "Mythos der Nehmer" (Quinn 1992, S.

159).

Die "Nehmer/Taker" sind im Weltbild Ismaels die

Vertreter eines linearen Fortschrittsdenkens, Träger von

Kulturen mit dem Anspruch, genau zu wissen, was "wahr"

und "falsch" sei. Sie seien etwa 8000 vor Christus

erstmals aufgetreten und haben, so Ismael/Quinn, seitdem

die Welt erobert (Quinn 1992, S. 144). Vor ihnen

bestimmten die "Lasser/Leaver" die menschliche Präsenz

auf dem Planeten Erde, sie wurden jedoch zunehmend von

den Nehmern verdrängt und als "primitiv"

diffamiert. Der Unterschied Nehmer-Lasser ist bei Quinn

allerdings nicht identisch mit dem zwischen

Jäger/Sammler und Ackerbauern. Auch Ackerbauern können

"Lasser" sein (Quinn 1992, S. 113). Allerdings lässt

Ismael das Aufkommen der "Nehmer" beginnen mit der

"landwirtschaftlichen Revolution" (Quinn 1992, S. 144,

Parallelstellen z.B. S. 44 und S. 68). Der amerikanische

Biologe Raymond Dasmann unterscheidet in "Toward a

Biosphere Consciousness" 1988 zwischen

"Ökosystem-Menschen" und "Biosphären-Menschen". Wobei

"Ökosystem"-Denken negativ ausbeuterisch belegt ist.

Dasmanns Unterscheidung entspricht weitgehend der von

Quinn in "Nehmer" und "Lasser".

In seiner Danksagung zu "Ismaels Geheimnis" verweist

Quinn auch auf Richard Dawkins Theorie zum "Egoistischen

Gen" (1976) als Inspirationsquelle.

Lektüreempfehlung: Daniel Quinn, Ismael. Goldmann 1992

|

|

Der Tod Humbabas

Im Gilgamesch-Epos aus dem 2. Jahrtausend vor

Christus erscheint als zentrale Heldentat des Gilgamesch

die Tötung Humbabas/Huwawas. Humbaba ist ein vom Gott

Enlil eingesetzter Wächter über einen Zedernwald

westlich von Mesopotamien an den Hängen des

Libanon-Gebirges (genannt wird auch das

Sirara-/Kalamun-Gebirge). Gilgamesch wird unterstützt

von seinem Freund Enkidu, den Humbaba

allerdings als Vertrauten sieht und mehrfach um

Schonung bittet, da auch Enkidu aus der Wildnis, den

"Bergen" gekommen sei. Es war eine Göttin (Ištar) in

Person einer Priesterin (Šamḫat), die Enkidu in Uruk

zunächst in die Kultur der Sexualität einführte, dann

weiter zivilisierte und Gilgamesch als Freund

zuführte. Doch Enkidu verleugnet seine Herkunft und

ermutigt Gilgamesch, Humbaba zu töten. Als Enkidu zur

Strafe dann von den Göttern mit einer tötlichen

Krankheit geschlagen wird, beklagt er auf der siebten

Tafel des Gilgamesch-Epos, seine heimatliche Wildnis

in den Bergen je verlassen zu haben.

Ziel der Heldentat war, ganz und gar unmythologisch, die

Zedern zu fällen, um den Status und den Wohlstand

Uruks zu mehren. Es ist

heute schwer vorstellbar, wie die Zedern unter den

Bedingungen der Zeit über eine Strecke, die in Luftlinie

etwa 1.000 Kilometer umfasst, dann nach Uruk

transportiert werden sollten. Im Epos selbst ist ein

heute nicht mehr gangbarer Weg beschrieben, auf dem

Wasser. So heißt es auf der fünften Tafel über eine

bestimmte Zeder, "deren Wipfel an die Himmel stieß",

"nach Nippur möge sie der Euphrat tragen" - zum Tempel

Enlils, dessen Wächter die beiden Helden gerade

erschlagen haben. Und ganz offensichtlich befinden sich

die beiden an einem Fluß, der damals noch (oder auch nur

in der Legende) dem Euphrat zufloss. Denn sie binden ein

Floß, das sie zurück nach Uruk trägt.

Dass die Großtat des Gilgamesch die

Verkarstung der Region einleitete und langfristig auch

zum Niedergang der Kulturen Mesopotamiens beitrug,

scheint den Autoren des Gilgamesch-Epos durchaus

bewußt. Denn diese Tat führt letztlich - zusammen mit

der Tötung des Himmelsstiers als zweiter Heldentat des

Gilgamesch - dazu, dass Enkidu sterben muss und

Gilgamesch selbst aus Angst vor dem eigenen Tod die

Stadt verlässt und in die Wildnis zieht. Und in einem

erst 2011 bekannt gewordenen Fragment der fünften

Tafel erscheint Humbaba in einem durchaus positiven

Bild, nicht einfach als grober Bösewicht, als der er

bislang in den Übersetzungen gezeichnet wurde. Enkidu

klagt in diesem Fragment "wir machten den Wald zur

Einöde". Doch erst unter Nebukadnezar II. sollten die

Wälder des Libanon tatsächlich weitgehend kahl

geschlagen werden.

Das Gilgamesch-Epos kulminiert auf der elften Tafel im

Sintflut-Bericht des Utnapischtim, dessen

entscheidende Botschaft an Gilgamesch ist, dass er

nicht durch seine beiden "Heldentaten", sondern durch

Einsatz für die Anliegen seines Volkes, auch der

einfachen Menschen, der Armen (wir dürfen ergänzen:

die keine Tempel und Paläste aus Zedernholz brauchen),

zu seiner Bestimmung finde. Der Sintflut-Bericht kann

also durchaus gelesen werden als gezielte Mahnung zum

"Politikwechsel" an Gilgamesch und an den von ihm

zunächst vertretenen "alten" Menschentypus der

Heldenzeit, der die Götter herausforderte und damit

Naturkatastrophen heraufbeschwörte wie das Versiegen

der Flüsse (im Kontext der Tötung des Himmelsstieres)

oder eben die Sintflut.

Nach der Landung der Arche listet der Gott Ea

gegenüber dem Gott Enlil auf, was anstelle der

Sintflut besser hätte getan werden können, um der

Naturzerstörung und damit Selbstzerstörung der

Kulturen des Zweistromlandes Einhalt zu gebieten:

"Statt daß du die Sintflut sandtest, hätte der Löwe

sich erheben sollen, um die Menschenmenge klein zu

halten!" Und weiters werden als Mittel zur Eindämmung

des Siedlungsdrucks noch aufgeführt "der Wolf",

"Hungersnot" und "Erra" (eine Gottheit, die Seuchen

bringt).

Abbildung:

Gilgamesch und Enkidu erschlagen Humbaba, 19.-17.

Jahrhundert vor Christus

Textgrundlage: Stefan Maul, Das Gilgamesch-Epos. Neu

übersetzt und kommentiert, Beck, 2005

|

|

Sintflut

Die drei bekanntesten Sintflut-Berichte, aus

Indien, Babylon und der Levante, sind sich darin einig,

dass der auserwählte Mensch - Vaivasvata Manu, Utnapischtim

(Uta-napischti), Noah - ein Schiff bauen

solle, um für die belebten Wesen das Überleben zu

sichern. Im Śatapatha-Brāhmaṇa

bleibt Vaivasvata nach der Flut zunächst alleine, doch

aus seinen Opfergaben (u.a. Butterschmalz) entsteht im

Verlauf eines Jahres eine weibliche Partnerin für ihn,

mit der gemeinsam er Nachkommen hat. Im 3. Buch des

Mahabharata nimmt Vaivasvata auf sein Schiff "all die

verschiedenen Samen mit, welche einst die

zweifachgeborenen Brahmanen aufgezählt haben". Dieser

Bericht endet mit "Vaivasvata war willens, die Welt neu

zu erschaffen". Ähnliche Berichte gibt es in den Puranas

(Matsya-Purana und Bhagavata-Purana). Im

babylonischen Gilgamesch-Epos nimmt Utnapischtim

"allerlei Lebenssamen" mit auf sein Schiff, seine

ganze Familie sowie "Vieh des Feldes,

Getier des Feldes und alle Werkleute". Am

elaboriertesten erscheint die biblische Noah-Erzählung,

vermutlich auch die jüngste der drei Legenden, in

welcher vier Menschenpaare, sieben Paare von

"reinen" Tieren und je ein Paar "unreiner" Tiere auf die

Arche gehen.

Wir haben uns daran gewöhnt, die Sintflut-Berichte als

Erzählungen von (menschlicher) Schuld und (göttlicher)

Strafe zu lesen, dramatisch aufgeladen durch einen

(göttlichen) Gnadenakt für eine herausragende

Einzelperson, die sich durch besondere Frömmigkeit

auszeichnete. Gelesen als Dokumente menschlicher

Naturverfügung gewinnen sie eine neue Dimension. Sie

werden deutbar als Zeugnisse einer Auffassung, die es

Menschen zutraut, eine gewaltige Naturkatastrophe zu

überstehen und danach einen ausschließlich kulturell

begründeten Neuanfang zu starten, der Züge einer zweiten

- nun menschlichen - Schöpfung trägt. Im

Mahabharata-Epos wird dieses Moment einer zweiten

Schöpfung auch explizit formuliert: "Und Vaivasvata war

willens, die Welt neu zu erschaffen." Damit wird der

Mythos zum kaum überbietbaren Ausdruck menschlichen

Selbstbewußtseins im Naturumgang - lange vor

stalinistischem Terraforming und ähnlichen

technologischen Großprojekten.

Entsprechungen zu diesen drei Sintflutberichten gibt es

in zahlreichen weiteren Kulturen. Bei Hesiod und anderen

griechischen Autoren finden wir die "Deukalionische

Flut". Deukalion war Sohn des Prometheus, des

Menschenfreundes, und dieser befahl ihm, ein Schiff zu

bauen, um so mit seiner Frau Pyrrha der Flut zu

entkommen. Von Tieren ist hier nicht die Rede, nur die

Rettung der Menschen wird thematisiert. Eine

Inka-Legende berichtet von einem Lamahirten, den das

Verhalten seiner Tiere vor einer Flut warnte. Er stieg

mit seiner Familie auf einen hohen Berg und blieb so

verschont. Bei den Guarani-Indianern an der Ostküste

Südamerikas gibt es die Legende von Tamandere, der mit

seiner Frau auf einer schwimmenden Palme gerettet wurde,

während alle Berge im Wasser versanken, auf denen seine

Gefährten Schutz gesucht hatten. Die Azteken und andere

mittelamerikanische Indianer kennen Sintflutlegenden, in

denen ein großes Floß gezimmert wurde, dessen Benutzer

durch einen Kolibri mit einem grünen Blatt im Schnabel

erfuhren, in welcher Richtung sie wieder trockenes Land

finden konnten. Auch bei den nordamerikanischen

Indianern gibt es Flutberichte - allerdings fällt dort

kein anhaltender Dauerregen, sondern Flutwellen

überschwemmen das Land. Fast allen Legenden gemeinsam

ist der starke Akzent auf den Neuanfang danach.

Diese Berichte können gelesen werden als Nachklänge

einer globalen Katastrophe - möglicherweise mehrerer

unterschiedlicher, regional differenzierter

Katastrophen. Die teilweise verblüffenden

Motiventsprechungen über Kontinente hinweg lassen sich

deuten als Hinweise auf einen Kulturaustausch in

frühgeschichtlichen Zeiten, der weit über das uns

bislang Bekannte hinausging - es könnte sich aber auch

schlicht um Übertragungen bei der Sammlung der nord-,

süd- und mittelamerikanischen Legenden im 20.

Jahrhundert durch den Atlantologen Charles Berlitz

(1914-2003) und andere handeln.

|

|

Atharvaveda XII,1

- Hymnus an die Erde

"Die große Hymne an die Erde" wird XII,1 (Kanda

XII, Sukta 1, Mantras 1-63) der

Atharvaveda in den deutschen

Übersetzungen genannt. Im Text gibt es Hinweise auf den

Bergbau (Mantra 35), er dürfte daher in der frühen

indischen Eisenzeit entstanden sein, am Ende des 2.

Jahrtausends vor Christus. Die Atharvaveda gehört nicht

zu den kanonisierten Schriften des Hinduismus. Und

insbesondere im Hymnus an die Erde begegnet uns eine

Weltanschauung, die wenig zu tun hat mit dem, was wir

aus den Brahmanas und den Upanishaden kennen. Fremd

mutet dieser Text innerhalb der heiligen Literatur des

Hinduismus an, erinnernd an den Aton-Hymnus Echnatons.

Die Überlieferung besagt, dass an der Abfassung der

Texte des Atharvaveda auch Frauen beteiligt waren,

während die einige Jahrhunderte jüngeren Texte der

Brahmanas und der Upanishaden wohl ausschließlich von

Männern geschrieben wurden, Angehörigen der beiden

obersten Kasten, der Brahmanen und der Kshatriyas.

Unzweifelhaft dokumentiert dieser Text noch matriarchale

Traditionen.

Im Hymnus an die Erde geht es nicht um die Überwindung

von Leid und Begehren, um Weisheit und Abkehr von den

niederen Sinnen, wie uns dies aus den Upanishaden

vertraut ist, sondern um ein gelingendes praktisches

Leben. Die im Hymnus angesprochene "Erde" ("pṛthivī" -

die Weite, das weite Land) ist weder eindeutig Schöpfung

(natura naturata) noch eindeutig Schöpfungsprinzip

(natura naturans). Angesprochen wird vielmehr in einer

ganz und gar pragmatisch anmutenden Weise die Erde, der

Planet mit seiner konkreten Gestalt und Materialität

selbst - versehen mit Attributen eines nährenden,

produktiven Prinzips. So wird die Erde im Mantra 17

explizit als "Mutter der Pflanzen" vorgestellt, an

anderer Stelle (Mantra 10) als die Menschen nährende

"Mutter Erde" ("pṛthivī mātā").

Eines ihrer wichtigsten Attribute ist der Wald (11, 27).

Daneben werden die wärmende Sonne (Mantra

15) und Prajāpati, der androgyne Schöpfergott der Veden

(Mantra 43) genannt. Allerdings bleibt dessen

Funktion untergeordnet, denn es ist die Erde, "die

alles im Schoße trägt". Die männliche

Ergänzung der Erde, ihr Gatte Parjanya, zuständig für

den Regen, wird gleichfalls nur nebenbei gewürdigt

(Mantras 12 und 42). Erwähnt wird auch Agni, in den wohl

nachträglich eingefügten Mantras 19 und 20. Die

Götternamen erscheinen eher pflichtgemäß eingestreut,

Opfer und Zauber spielen eine untergeordnete Rolle in

diesem Text - anders als in sonstigen Texten der

Atharvaveda.

Die Anrufung der Erde in diesem Hymnus bleibt nahe an

den konkreten Erscheinungen. Besonders bemerkenswert ist

dabei Mantra 35, das klingt wie eine Selbstverpflichtung

zu nachhaltigem Naturumgang: "Was ich von dir, o Erde,

ausgrabe, das soll schnell zuheilen. Laß mich, o

Reinigende, nicht deine empfindliche Stelle, nicht dein

Herz durchbohren!" Hier wird offensichtlich der Bergbau

angesprochen, was auch die Datierung auf den Beginn der

indischen Eisenzeit nahelegt. Kein rituelles Opfer zum

Ausgleich der Eingriffe wird angeboten, der Text

verweist vielmehr auf die Selbstheilungskräfte der Natur

- verbunden mit dem Versprechen rücksichtsvollen

Umgangs.

In diesem Kontext möchte ich auch an eine Weissagung

der Hopi-Indianer erinnern, die von Godfrey Reggio

1982 in seinem Film "Koyaanisqatsi" zitiert wird:

„Wenn wir wertvolle Dinge aus dem Boden graben, laden

wir das Unglück ein.

Wenn der Tag der Reinigung nah ist, werden Spinnweben

hin und her über den Himmel gezogen.

Ein Behälter voller Asche wird vom Himmel fallen, der

das Land verbrennt und die Ozeane verkocht.“

Textgrundlage:Klaus

Mylius (Hrsg.), Älteste indische Dichtung und Prosa,

Wiesbaden: VMA-Verlag, 1981

|

|

Prometheus-Mythos

Der Prometheus-Mythos ist uns umfangreich

überliefert einmal in der Theogonie des Hesiod (ca. 740

bis 670 v. Chr.), verfasst in der ersten Hälfte des 7.

vorchristlichen Jahrhunderts, einmal in einer Tragödie

des Aischylos (wobei diese Zuschreibung von einigen

Wissenschaftlern angezweifelt wird, der Zeus-Darstellung

wegen), "Der gefesselte Prometheus", vermutlich um das

Jahr 472 v. Chr. entstanden.

Bei

Hesiod in der "Theogonie" begegnet uns Prometheus

als listiger Gott, der den Göttervater Zeus gelegentlich

im Interesse der Menschen an der

Nase herumführt und von diesem dafür bestraft wird. Zwei

Stellen gibt es zu dieser Strafe bei Hesiod, die nicht

eindeutig in Einklang zu bringen sind, zunächst wird in

den Versen 521-534 Prometheus an einen Felsen gekettet,

ein Ad ler frisst die immer wieder

nachwachsende Leber des Gefesselten. In den Versen

613-616 könnte als Fessel ("desmos") aber auch das

"Geschlecht und Volk der Weiber" ("genos kai phyla

gynaikon") verstanden werden, das in den

Versen davor (591-612) in reichlich

burlesk-komödiantischer Weise als Fessel der Menschheit

(=Mannheit) geschildert wird. Wollte Hesiod hier - zur

Unterhaltung des (männlichen) Publikums seiner Rhapsodie

- signalisieren, dass Verheiratetsein so schlimm sein

könne wie das Schicksal des Prometheus? ler frisst die immer wieder

nachwachsende Leber des Gefesselten. In den Versen

613-616 könnte als Fessel ("desmos") aber auch das

"Geschlecht und Volk der Weiber" ("genos kai phyla

gynaikon") verstanden werden, das in den

Versen davor (591-612) in reichlich

burlesk-komödiantischer Weise als Fessel der Menschheit

(=Mannheit) geschildert wird. Wollte Hesiod hier - zur

Unterhaltung des (männlichen) Publikums seiner Rhapsodie

- signalisieren, dass Verheiratetsein so schlimm sein

könne wie das Schicksal des Prometheus?

In Hesiods "Werke und Tage", wird der Mythos sachlicher

und knapper vorgestellt - wobei der zeitliche Bezug zur

"Theogonie" umstritten ist. Hier ist es nicht das

Geschlecht der Frauen allgemein, das der Menschheit

Unheil bringt, sondern lediglich Pandora, die über den

Bruder des Prometheus, Epimetheus, zu den Menschen

gelangt. Allerdings bleiben die Ausführungen mehrdeutig,

zumal das Altgriechische für "Mann" und "Mensch" das

gleiche Wort "anthropos" verwendet. Die Fesselung des

Prometheus an den Felsen wird in "Werke und Tage" nicht

erwähnt, Zeus wendet sich an Prometheus lediglich in den

Versen 53-56 mit der Drohung, er werde sich "dir selber

und den kommenden Menschen zum Unheil" rächen für den

Feuerraub - und zwar, wie dann in den nachfolgenden

Versen ausgeführt wird, durch die Schaffung der Pandora.

Diese Zuspitzung könnte der Abfassung des Textes als Mahnung

für Hesiods Bruder Perses geschuldet sein, dem Hesiod

Habgier vorwarf - aber darüber hinaus als Mahnung für

die zeitgenössische Gesellschaft insgesamt.

Aischylos stützt sich auf Hesiod, aber vermutlich auch

auf andere, uns unbekannte Quellen. Prometheus erscheint

bei Aischylos ganz explizit als Menschenfreund, als

Kulturbringer, gar als Erlöserfigur, die gegen den

strafenden Zeus die Interessen der Menschheit

verteidigt.

Im 20. Jahrhundert wurde Prometheus aus

technikkritischer Position zum Symbol einer

selbstzerstörerischen Technokratie, die insbesondere

durch die Anhäufung der Atomwaffenarsenale, aber auch

durch rücksichtslose Ressourcenausbeutung und

Umweltverschmutzung das Leben nicht nur der Menschen auf

dem Planeten ernsthaft bedroht. In der amerikanischen

Forschung zum Naturverhältnis der Sowjetunion (Stephen

Brain, Douglas Weiner) werden als "Promethians" die

Vertreter einer Position bezeichnet, die Natur als

beliebige Verfügungsmasse des menschlichen Zugriffs

verstehen und eine vollständig technologisch verfügte

und gestaltete Umwelt als Ideal anstreben. Klaus

Heinrich hat dem eine Rehabilitation der

Prometheus-Figur als kritischer Aufklärer im

politisch-sozialen Verständnis gegen alle Formen von

Herrschaft - auch die einer totalitären Herrschaft über

die natürliche Umwelt - entgegen gehalten.

Abbildung: Griechische Schale 550 v.Chr.

Lektüreempfehlung: Klaus Heinrich,

Dahlemer Vorlesungen 8. Gesellschaftlich vermitteltes

Naturverhältnis. Begriff der Aufklärung in den

Religionen und der Religionswissenschaft, Frankfurt

(Main)/Basel: Stroemfeld, 2007

|

|

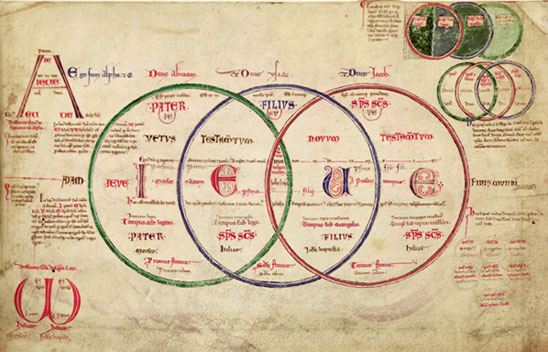

"Bewahrung der

Schöpfung" oder "Macht euch die Erde untertan"?

Das Christentum wurde von der

Ökologiebewegung lange als ideologisch mitverantwortlich

für den menschlichen Raubbau an der Natur angesehen. Die

biblische Forderung "füllet die Erde und machet sie

euch untertan" (1. Mose 1,28 - Lutherbibel 1984), das

"Dominium terrae", sei die Grundlegung für eine

jahrhundertelange Ausbeutung der Naturressourcen im

menschlichen Interesse. Ausgearbeitet wurde

diese Position vor allem durch den Technikphilosophen

Lynn Townsend White, der 1966 in seinem Aufsatz "The

historical roots of our ecological crisis" die

jüdisch-christliche Begründung der

Naturbeherrschung als Motor der Industrialisierung und

Naturausbeutung vorstellte. Kritisch setzte sich mit

seinen Thesen der Theologe Udo Krolzik auseinander in

"Umweltkrise - Folge des Christentums?", 1979.

Nach seiner Überzeugung schuf erst die

Säkularisierung die Voraussetzungen für eine

umweltzerstörende Naturbeherrschung (Krolzik 1979, S.

84).

1983 einigte sich auf Anregung der DDR-Delegation und

des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel - im

Gedenken des Atombombenabwurfs auf Hiroshima, mit Blick

auf das anhaltende Wettrüsten und die Umweltkrise - die

Vollversammlung des (christlichen) Weltkirchenrates in

Vancouver auf einen "konziliaren Prozess

gegenseitiger Verpflichtung auf Gerechtigkeit, Frieden

und Bewahrung der Schöpfung/Conciliar Process of mutual

commitment to justice, peace and the integrity of

creation". Dieser Ansatz kann sich gleichfalls auf

Bibelstellen berufen, so insbesondere auf 1. Mose 1,31

("Und Gott sah, dass es gut war.") und 1. Mose 2,15

("Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in

den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.")

Die relevanten Bibelstellen stammen allerdings aus dem

Alten Testament. Im Neuen Testament finden sich keine

vergleichbaren Passagen. Der Begründer des Christentums

und seine frühen Anhänger haben sich ganz offenkundig

für den Umgang mit den weltlich-natürlichen Ressourcen,

mit der konkreten Schöpfung wenig interessiert - anders

als etwa 600 Jahre später Mohammed und seine Anhänger.

Dies kann allerdings auch vor dem Hintergrund verstanden

werden, dass die Tora für Christus und das frühe

Christentum weiterhin (mit den Modifikationen und

Ergänzungen des "ich aber sage euch") in Gültigkeit

blieb und als Teil des Alten Testamentes bis heute im

Christentum Bestand hat. Die neue Botschaft des

Christentums bezog sich auf das Verhältnis der Menschen

untereinander und zu Gott, nicht auf ihr

Schöpfungsverhältnis. Natur erscheint im Neuen Testament

als genutzte Natur, als Weinberg, Olivenhain, Schaf-

oder Schweineherde - und dies nur randständig.

Für die umstrittene Stelle 1. Mose 1,28 wird in jüngerer

Zeit gefragt, ob die gängigen Übersetzungen dem

Gemeinten gerecht werden, ob nicht eher ein gleichsam

gärtnerischer Umgang (wie ihn 1. Mose 2,15 nahelegt)

intendiert gewesen sei. Doch sind die Originalquellen in

ihren Aussagen eindeutig. Das hebräische " rə·ḏū" bedeutet "regiert", "ḵiḇ·šu·hā" bedeutet "unterwerft/nehmt

in Besitz". Und so haben das auch die Verfasser

der Septuaginta verstanden. Dort steht: "καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε" -

"und unterwerft sie (die Erde/" τὴν γῆν") und

regiert (die Fische ...)". Der Theologe und

Kabarettist Matthias Schlicht hat 1999 in einem

Vortrag zur Gentechnik angeführt, dass "radah" im

fruchtbaren Halbmond auch das Verhältnis eines

Hirten zur Ziegenherde benennen konnte und "kabasch"

biblisch auch die Urbarmachung von Land bezeichne

(Josua 18). Nun geht es in Josua 18,1 allerdings um

Landteilung nach einer Eroberung/Unterwerfung - und

Urbarmachung wird in Josua 17,18 als Waldrodung

angesprochen, mit einem Wort, das eher Kahlschlag

meint als gärtnerische Pflege. Auch wenn dem

Kahlschlag Anbau folgt, bleibt ein Unbehagen bei den

aktuellen Deutungsversuchen zu 1. Mose 1,28 als

Ausdruck eines ökologisch achtsamen

Naturverhältnisses.

Die Auffassung, das Christentum habe die Menschheit

der Natur gegenüber achtsamer gemacht im Vergleich

zur Antike, findet sich explizit schon Anfang des

19. Jahrhunderts bei Alexander von Humboldt. In

seinem "Kosmos" (1845-1862) schreibt er im V.

Kapitel, "Naturbeschreibung. Naturgefühl nach

Verschiedenheit der Zeiten und der Volksstämme":

"Die christliche Richtung des Gemüts war die, aus

der Weltordnung und aus der Schönheit der Natur die

Größe und die Güte des Schöpfers zu beweisen." Er

nennt als ersten Beleg Naturschilderungen in der

Schrift "Octavius" des christlichen Apologeten

Marcus Minucius Felix aus der Zeit um 200 nach

Christus und zitiert ausführlich dann aus Schriften

des Kirchenlehrers Basilius von Caesarea (330-379).

Es ist festzuhalten, dass das 1. Buch Mose für beide

Positionen Unterstützung bietet, für die moderne

"Bewahrung der Schöpfung" ebenso wie für ein

radikales "Macht euch die Erde untertan", wie es von

Bacon und Descartes an bis ins 20. Jahrhundert

hinein gelesen wurde. Allerdings ist für beide

Positionen keine spezifisch "christliche" Herleitung

aus den kanonisierten Schriften des Christentums

möglich. Einen Schlüsseltext zum Verständnis des

Kulturprozesses, der die beiden Positionen

strukturierte, bietet "Iudicium Iovis" von Paulus

Niavis, 1495. Der Text wird weiter unten

vorgestellt.

Festzuhalten

ist auch, dass die unmittelbare Gottesbezogenheit

des einzelnen - menschlichen - Individuums als

fundamentaltheologische Position mit der

Schöpfungsverantwortung aktuell in erhebliche

Interessenkonflikte gerät. In extremis bedeutet

diese ja, das Überleben auch nur eines einzigen

Menschen über das Überleben der gesamten Pflanzen-

und Tierwelt zu stellen. Bestenfalls eingeschränkt

durch deren Notwendigkeit für das Überleben dieses

einen Menschen.

Als

rechtsphilosophische Position hat Georg

Wilhelm Friedrich Hegel in seinen

"Grundlinien der Philosophie des Rechts", §

44, die Herrschaftsposition auf beklemmende

Weise festgeklopft: "Die Person hat das

Recht, in jede Sache ihren Willen zu legen,

welche dadurch die meinige ist, zu ihrem

substantiellen Zwecke, da sie einen solchen

(Zweck - H.Sch.) nicht in sich selbst hat,

(zu - H.Sch.) ihrer Bestimmung und Seele

meinen Willen erhält, - absolutes

Zeignungsrecht des Menschen auf alle

Sachen." Ausdrücklich sind hier nach einer

Notiz Hegels auch die Tiere als Sachen

mitgemeint. Alle Gegenpositionen werden nach

Hegel widerlegt "von dem Verhalten des

freien Willens gegen diese Dinge". Wobei,

christlich gesprochen, der freie Wille es

uns eben auch erlaubt, das "Böse" zu wählen.

Lektüreempfehlung:

Udo

Krolzik, Umweltkrise - Folge des Christentums?

Stuttgart/Berlin 1979

|

|

Die Hängenden Gärten

von Babylon

In der Regierungszeit des

babylonischen Königs Nebukadnezar II. (geboren ca. 640,

Regierungszeit 605 bis 562 v. Chr., zuvor schon ab 620

von seinem Vater eingebunden in die Regierungsgeschäfte)

wurden das Ischtar-Tor errichtet, die Medische Mauer

gebaut, der Turmbau zu Babel vollendet und die Hängenden

Gärten angelegt. Nebukadnezar II. betrieb auch eine

forciert aggressive Außenpolitik, so wurde 587 v.

Chr. von seinen Truppen der Tempel von Jerusalem

zerstört.

Die Hängenden Gärten als eines der sieben Weltwunder der

Antike werden üblicherweise mit dem Namen der Semiramis

verbunden, einer Königin, die etwa 200 Jahre vor

Nebukadnezar in Babylon regierte. Nach den Ausgrabungen

und Untersuchungen Robert Koldeweys handelte es sich

allerdings eindeutig um ein Bauwerk Nebukadnezars,

errichtet für seine Frau Amyitis, die aus dem Land der

Meder stammte, einer grünen und bergigen Region südlich

des Kaspischen Meeres. "Hängend" ist dabei keine

stimmige Bezeichnung, basierend auf dem griechischen

"kremastoi", das auch "schwebend" bedeuten kann. Es

handelte sich offensichtlich um begrünte

Gebäudeterrassen, ein erstes Vorbild also für das, was

Harry Glück in Wien, Alt-Erlaa, 1973-1985 bauen ließ und

was heute Architekten wie Rüdiger Lainer weiter

verfolgen. Die Bewässerung der Terrassenanlage wurde

durch einen Paternoster bewerkstelligt, dessen Reste

Koldewey entdeckte.

Wer die Hängenden Gärten in ihrer Bedeutung für die

Kulturgeschichte der Naturverfügung verstehen möchte,

darf den Bezug zu den anderen Bauwerken Nebukadnezars

nicht unterschlagen. Auf Nachhaltigkeit waren die

Hängenden Gärten so wenig angelegt wie Turm und Mauer -

es ging um die Bedürfnisse einer kleinen Elite, um

Herrschaft und ihren Erhalt. Um Babylon zu entwickeln

wurden unter anderem die Zedernwälder des Libanon

weitgehend abgeholzt. Die Hängenden Gärten sollten uns

daher aufmerksam machen für die Ambivalenzen auch grüner

Utopien - sichtbar geworden zuletzt in den fatalen

Konsequenzen der Förderung von Biosprit. Schlecht

eingesetzt zerstört auch ein ökologisch fundierter

Ansatz die Landschaft und soziale Systeme, klug

eingesetzt kann selbst der Bagger auf der Almwiese

Landschaft und Biodiversität steigern, wie das

Permakulturkonzept des Sepp Holzer zeigt, das

Geoengineering im Kleinen einsetzt unter der Prämisse,

die Natur anschließend weitgehend alleine machen zu

lassen. Was Holzer praktiziert hat Vorläufer etwa in den

Klosteranlagen der Zisterzienser mit ihren

Karpfenteichen.

Festzuhalten bleibt: Auch grüne Utopien haben einen

substantiellen Bezug zu dem, was die Kulturgeschichte am

Beispiel des Turmbaus zu Babel aus alttestamentarischer

Sicht als "Hybris" brandmarkt, der (göttliche) Strafe

auf den Fuß folge ("Hochmut kommt vor dem Fall"). Die

Hängenden Gärten verbildlichen ein positives Potenzial

menschlicher Eingriffe in den Naturhaushalt, heute

verengt als "Ausgleichsmaßnahmen" gehandelt. Der Turmbau

zu Babel sollte uns aber zugleich an die notwendige

Bilanzierung kultureller, sozialer, politischer und

ökologischer Kosten aller, auch ausgleichender,

Eingriffe erinnern.

|

|

Dào Kě Dào Fei

Cháng Dào

Wenig wissen wir über Laozi (Laotse, Lao-tse,

Lao Tzu, Laudse, Lau-dse), die Referenzperson des

Daoismus, dem Brecht das Gedicht "Legende von der

Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse

in die Emigration" (1938) widmete. Die Botschaft des

Brechtschen Gedichtes ist, dass ohne Fragende, ohne

Schüler auch der Weise, auch der beste Lehrer spurlos

vergehe. Von der Lehre des Laozi teilt uns Brecht, aus

dem Munde eines Knaben, der den Ochsen des Reisenden

führt, mit: "Daß das weiche Wasser in Bewegung/Mit der

Zeit den harten Stein besiegt."

Die in China verbreiteten Legenden vom Leben des Laozi

nennen für sein Wirken den Beginn der "Zeit der

Frühlings- und Herbstannalen", als die ersten bekannten

chinesischen Philosophenschulen sich um die Lehre der

richtigen Staatsführung im Lernen aus der Geschichte

bemühten. Laozi sei in dieser Zeit als Archivar am Hof

von Zhou beschäftigt gewesen und auch als besonders

gelehrt in den Philosophenschulen gerühmt worden. Einmal

sei der junge Kongzi/Konfuzius (551-479) zu ihm

gekommen, habe aber keine ihn befriedigenden Antworten

auf seine Fragen bekommen und sei enttäuscht wieder

abgereist. Bald darauf habe Laozi den Hof verlassen, um

sich auf Wanderschaft ("Emigration" ist eine Deutung

Brechts) zu begeben. Die chinesische Überlieferung

spricht von einem Wasserbüffel, auf dem Laozi gereist

sei. Unterwegs habe er auf die Bitte eines Grenzwächters

hin seine Lehre, das Daodejing niedergeschrieben.

Angedeutet wird auch, dass er auf seiner Wanderung

später an den Ganges gekommen sei und dort den Buddha

(563-483 nach der "Langen Chronologie") getroffen habe.

Und in der Tat gibt es zwischen dem frühen Buddhismus

und dem Daoismus signifikante Übereinstimungen.

Ob es Laozi als reale Person wirklich gab ist

umstritten. Möglicherweise ist er eine Erfindung der

Daoisten, die im 3. Jahrhundert mit den

Konfuziusanhängern um die Vorherrschaft im politischen

Beratergewerbe rangen - als Vertreter der "reinen" Lehre

des Dao gegenüber seiner Formalisierung im

Konfuzianismus. Die historischen Belege und die

Rezeption in China sprechen dafür, dass es sich beim

Daodejing um eine Sammlung überlieferter Weisheiten

verschiedener Eremiten, Geschichtsschreiber und

Philosophen handelt, die erst um 300 v. Chr. kanonisiert

wurde, möglicherweise durch Zhuangzi (365-290). Über das

Dao sagt Zhuangzi (in der Übersetzung von Thomas

Merton/Johann Hoffmann-Herreros): "'Tao' sagen, ist: ein

'Nicht-Ding' nennen. Tao ist nicht der Name von etwas,

'was existiert'."

Das Daodejing beginnt mit einem Epigramm aus zwei

Sätzen. Der erste Satz sagt uns über den "Weg", die

Wegleitung, das richtige Leben, die gelingende

Staatsführung, die Methode der Wahrheitsfindung, das

Dao, dass wir im Rahmen der Identitätslogik nichts über

das Dao aussagen können. Dies wird im folgenden Satz

auch über die Anrufung/die Namen der Dinge/des Seienden

gesagt. Gemeinhin wird dies übersetzt im Sinne von: Was

immer wir über das Dao sagen können, erfasst dieses

nicht. Was immer wir über die Namen des Seienden sagen,

erfasst diese nicht.

Der Daoismus wird in der westlichen Rezeption als

naturphilosophisches Konstrukt verstanden. Der Theologe,

Missionar, Pädagoge und Sinologe Richard Wilhelm hat

schon früh entschieden darauf aufmerksam gemacht, dass

der Daoismus nicht zu reduzieren ist auf die Lehre des

Daodejing, welche als eine moralphilosophische Umsetzung

des älteren Daoismus verstanden werden kann. Von

Interesse für uns heute ist die Ableitung einer

Morallehre aus naturphilosophischen Prinzipien, was dem

westlichen Denken keineswegs fremd, aber doch etwas

verdächtig ist. Schon bei Heraklit finden sich Ansätze

dazu, Empedokles führte dies begrifflich stringenter

aus, Epikur hat dergleichen unternommen, Spinoza

entwickelte dies aus seiner Formel "deus sive natura",

aktuell arbeiten naturethische Positionen sich daran ab.

Die beiden ersten Epigramme machen deutlich, wo der Link

zwischen Naturphilosophie und Moralphilosophie zu sehen

ist. Was in westlicher Philosophie Geist, Erstes

Prinzip, Erster Beweger wäre, in westlicher Religion der

unsagbare Gott, Demiurg und Bewahrer, ist hier das Dao,

ein Prinzip, das sich selbst sein Anderes ist, das

keinen Satan, keinen Sündenfall, keine Materie als sein

Anderes fordert, an dem es arbeiten muss, gegen das es

sich zu behaupten hat als Herr und Meister. Der Weg, das

Dao ist auch der Nicht-Weg. Die begriffliche Welt ist

auch die unbegreifbare Welt. Der Daoismus bietet einen

Ansatz, Natur nicht als defizitär, als

erlösungsbedürftig, als durch den Menschen zu seiner

Erfüllung zu bringendes Mängelwesen zu lesen, sondern

als Lehrwerk - auch für ein Moralsystem, das nicht auf

Strafen oder Erziehen abhebt, sondern auf

Folgerichtigkeit und Ausgleich. Dabei werden die

Grundprinzipien des Naturprozesses zur Anleitung, nicht,

wie in jüngerer Zeit bisweilen in popularisierter

Verhaltensforschung, das Verhalten von Tieren.

Lektüreempfehlung:

Thomas Merton, Sinfonie für einen Seevogel. Geschichten

und Meditationen des Zhuangzi, Ostfildern: Patmos, 2012

|

|

Empedokles und das

"Bewußtsein der Verwandtschaft"

Wir sind es gewohnt, die Lehre von der

Seelenwanderung als dem westlichen Denken fremd

anzusehen. Doch bei den Orphikern und einigen

Vorsokratikern gab es auch in der griechischen Antike

ausgeprägte Konzeptionen zur Reinkarnation - etwa

zeitgleich mit den maßgeblichen Lehrströmungen in

Hinduismus und Buddhismus. Wirksam blieben sie bis

Platon, mit jüdischen und später christlichen

Vorstellungen waren sie nicht vereinbar.

Wir kennen, neben der widersprüchlich überlieferten

Lehre der Pythagoreer, vor allem die Wiedergeburtslehre

des Empedokles, die in seiner nur in Bruchstücken

sekundär überlieferten Ethik ("Reinigungen", zwei

Bücher) vorgestellt wird und die in seiner teilweise im

Original überlieferten Naturphilosophie ("Physik", drei

Bücher) eine gewisse theoretische Grundlegung erfährt,

was seine Theoriekonstruktion besonders interessant

macht für den Diskurs des menschlichen

Naturverhältnisses. Das erste Buch der Physik,

bruchstückhaft überliefert vor allem durch Simplikios

und im "Straßburger Papyrus", enthält die Lehre, wonach

es kein wirkliches Werden und Vergehen gebe, sondern

lediglich eine Neuzusammensetzung und Trennung der vier

Urstoffe, Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser.

Zusammensetzung/Vereinigung und Trennung werden dabei

geleistet von den beiden Urkräften Liebe (philia,

philotes) und Haß (neikos , neikeos, neikeos echthei).

Damit skizziert Empedokles eine Naturtheorie, die nicht

in eine materielle und eine spirituelle Welt trennt,

nicht in Schöpfer und Schöpfung.

Allerdings gefährdet er seinen Ansatz in der Morallehre

mit der unklaren Bestimmung dessen, was sich (nach

heutiger Vorstellung) beim Gang der Reinkarnationen

bewahrt als das Reinkarnierte. Er führt lediglich aus,

dass es der "Haß" (so wird "neikos" bei Empedokles meist

übersetzt - die Bedeutung ist auch "Streit",

"Zwietracht") sei, der Wiedergeburten antreibe. Es ist

daher problematisch, seine Lehre als Reinkarnationslehre

zu charakterisieren und zu eng vom Modell der Orphik her

zu deuten. Wenn etwa Heraklit den Zwiespalt (polemos)

als Vater aller Dinge bestimmt, meint er keine zu

überwindende böse Macht, sondern ein schöpferisches

Prinzip (falls wir nicht die Deutung bevorzugen, er habe

nur konkret politisch den Krieg gemeint). Und davon

zehrt auch die Lehre des Empedokles, auch wenn er dem

Haß lediglich zuspricht, die Elemente für den

schöpferischen Prozess stets neu bereit zu stellen.

Dem Haß beigesellt ist die Liebe, die aus den Teilen

immer wieder ein neues Ganzes fügt. Als historische

Referenz für ihre Kraft zitierte Empedokles in Fragment

128 das "Goldene Zeitalter", das bei ihm klar

matriarchalische Züge trägt, mit der "Liebe" (Kypris,

philia) als Herrscherin: "Da wurde kein Altar mit

gräulichem Stierblut besudelt, sondern das galt damals

bei den Menschen als der größte Frevel, einem andern

Wesen das Leben zu rauben und seine edlen Glieder

hinunterzuschlingen." Empedokles wendet sich

also entschieden gegen das Töten und Verspeisen von

Tieren als barbarische Akte und begründet dies explizit

aus seiner Wiedergeburtslehre, etwa im Fragment 137:

"Der Vater hebt den eigenen Sohn auf, der eine andere

Gestalt angenommen hat, schlachtet ihn und spricht das

Gebet dazu (...). In genau derselben Weise ergreifen den

Vater der Sohn und die Mutter ihre Kinder, rauben ihnen

mit Gewalt das Leben und verspeisen das Fleisch der

Verwandten."

Was

Empedokles über das Goldene Zeitalter sagt, ist

überliefert vor allem in einem Fragment des Theophrast

(374/369-288/285). Dort findet sich eine Formulierung,

die aus Sicht aktueller Diskurse um Tierrechte und

"Bewahrung der Schöpfung" von brennender Aktualität als

- vergessenes - kulturelles Erbe des sogenannten

"Abendlandes" wird: "Als nämlich, wie ich meine, die

Liebe (Philia), und das heißt das Bewußtsein der

Verwandtschaft (to syggenes aistheseos), alles

beherrschte, mordete niemand etwas, weil man die übrigen

Lebewesen als verwandt betrachtete." (Mansfeld 1987, S.

477).

Die Spannung zwischen Physik und

Ethik des Empedokles wird in der Forschung oft als

Ausdruck eines Leib-Seele-Dualismus in seiner Lehre

gesehen - so vor allem bei Wilhelm Nestle 1906. Das

verleugnet jedoch die Ansätze in der Philosophie des

Empedokles, diesen bei den Orphikern und anderen

zelebrierten Dualismus aufzuheben und damit der

materiellen Naturwelt Eigenwert zuzusprechen bzw. sie

als unablösbaren Anteil der Menschenwelt anzusehen. Die

Wiedergeburtslehre des Empedokles mündet in einer

Wiederkehr des Goldenen Zeitalters durch eine

Verlagerung in der Gewichtung der beiden Urprinzipien

Liebe und Streit zugunsten der Liebe, nicht durch eine

Vernichtung des antagonistischen Prinzips. Darauf hat

mit Nachdruck Jaap Mansfeld bereits 1987 und erneut -

etwas abgeschwächt - 2011 (gemeinsam mit Oliver

Primavesi) in den Reclam-Ausgaben vorsokratischer Texte

hingewiesen (Mansfeld 1987, S. 390 et pass.,

Mansfeld/Primavesi 2011, S. 408).

Bemerkenswert ist auch, dass Empedokles seine Naturlehre

verknüpft mit der Einordnung der Götterwelt in den

Schöpfungsprozess als geschaffene Wesen unter anderen -

lediglich mit besonderer Lebensdauer, "langlebig" -

Physika I, 269-272 (Straßburger Papyrus). Das

wiederkehrende Goldene Zeitalter als Reich der

Liebesherrschaft bei Empedokles stellt in seiner

philosophischen Durchdringung ein wichtiges Bindeglied

dar zwischen mythologischen Vorstellungen und der

christlichen Lehre bzw. auf ihr basierenden

chiliastischen Konzeptionen etwa bei Joachim von Fiore

und späteren philosophischen Konzeptionen im Deutschen

Idealismus.

Friedrich Hölderling macht den Philosophen in seinem

Drama "Der Tod des Empedokles" zu einem Charakter, der

durch sein Wirken eine Ahnung vom Goldenen Zeitalter zu

geben vermochte, der im Einklang mit der Natur lebte,

aber an seinen eigenen Ansprüchen und dem Versuch einer

politischen Umsetzung seiner Ideale scheiterte.

Lektüreempfehlungen:

Maria Laura Gemelli

Marciano, Die Vorsokratiker, Bd. II, 2009. Jaap

Mansfeld/Oliver Primavesi, Die Vorsokratiker, 2011

|

|

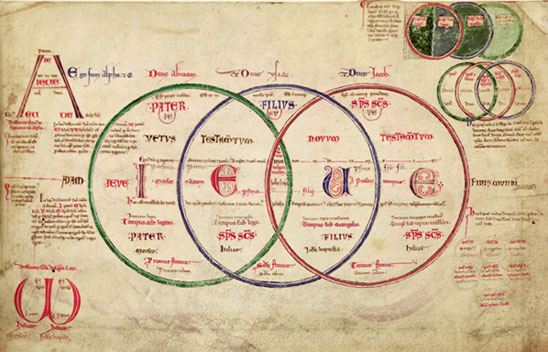

Platons

Atlantis-Berichte

Die beiden späten Dialoge "Timaios" und

"Kritias" (vermutlich nach 360 v. Chr. entstanden)

enthalten Platons Thematisierung des Atlantis-Mythos,

wobei "Kritias" gar den Nebentitel "Atlantikos" trägt.

"Kritias" wurde nach "Timaios" geschrieben und verweist

ausdrücklich auf das bereits im "Timaios" Gesagte

(108e).

Im "Timaios" beginnt die Atlantis-Erzählung mit einem

Bericht des Solon von einer Ägyptenreise. Dort haben ihm

die Priester von Saïs Geschichten über die "alten

Zeiten" der Stadt Athen erzählt. Zunächst erwähnen sie

kurz die Deukalionische Flut und den nachfolgenden

Neuanfang durch Deukalion und Pyrrha (22a, 22b). Dann

folgt eine grundlegende Reflexion über die "(v)iele(n)

und mannigfache(n) Vernichtungen der Menschen", z.B. die

im Phaëton-Mythos berichtete durch "eine Abweichung der

am Himmel um die Erde kreisenden Sterne" - lesbar als

Meteoriteneinschlag oder erhöhte Sonnenaktivität (22c,

22d). Der "Timaios" beschreibt auch in Grundzügen die

Topographie von Atlantis und ihre Position im Atlantik.

Im "Kritias" wird das Staatswesen der Atlantiden

differenziert beschrieben, vor allem aber wird die

Gesellschaft der Ur-Griechen und ihre militärische

Auseinandersetzung mit den Atlantiden geschildert, als

diese Richtung  Europa

und Asien expandierten. Dabei wurden sie von den

Griechen, insbesondere den Athenern, erfolgreich

gestoppt - ehe Attika teils und Atlantis vollständig

durch eine Naturkatastrophe zerstört wurden. Europa

und Asien expandierten. Dabei wurden sie von den

Griechen, insbesondere den Athenern, erfolgreich

gestoppt - ehe Attika teils und Atlantis vollständig

durch eine Naturkatastrophe zerstört wurden.

Die Atlantis-Erzählung bei Platon wird heute in den

Wissenschaften vorwiegend gedeutet als Versuch Platons,

seine eigenen Staats- und Gesellschaftsauffassung durch

einen fiktiven historischen Bezug zu legitimieren. Als

Tatsachenberichte wurden die beiden Texte bislang

vor allem von Atlantis-Erforschern aufgefasst, von

Athanasius Kircher über Ignatius Donelly und Paul

Schliemann bis Charles Berlitz. Ex negativo lässt sich

die geringe Neigung der zeitgenössischen

Wissenschaftsgemeinde, Platons Ausführungen wörtlich zu

nehmen, auch begründen durch die massive Erschütterung,

die dies für die Fortschrittsidee bedeutet. Die

Vorstellung, unsere kulturelle Entwicklung sei als

weitgehend kontinuierlicher Anstieg von Wissen und

Kunstfertigkeit - mit gelegentlichen Rückschlägen - zu

verstehen, steht eher hilflos vor Berichten, wonach

unsere Vorfahren mehrmals die Schrift und damit

verbunden eine Hochkultur erlernt und wieder

vergessen/verloren haben.

Insbesondere gibt uns dies für die Zukunft erhebliche

Unsicherheiten. Bei der Umsetzung wissenschaftlicher

Erkenntnisse in risikobehaftete wirtschaftliche Projekte

wird angesichts ungelöster Probleme (Endlagerung

radioaktiver Abfälle, Rückbau oder Kontrolle

stillgelegter Atommeiler, Ersetzung verbrauchter

Ressourcen, Plastikmüllentsorgung etc.) stets darauf

verwiesen, dass die Menschheit bei der zu erwartenden

weiteren Entwicklung diese Probleme selbstredend

erfolgreich lösen werde. Platon erschüttert diesen

Glauben mit seiner Atlantis-Geschichte nachdrücklich,

hält jedoch am Sinn der Bemühungen um eine Verbesserung

der Verhältnisse fest. Dies mit einem Projekt

gesellschaftlicher Organisation, das anmutet wie die

Wiederinstallation eines historisch für den

Mittelmeerraum überholten Kastensystems, das es den

"alten" Griechen - 9.000 Jahre vor Platon, zum Beginn

der präborealen Oszillation mit einem

Meeresspiegelanstieg von ca. 9 Metern! - ermöglicht

habe, gegen die Heeresmacht der Atlantiden zu bestehen.

Die Entsprechungen in den diversen Sintflut-Legenden und

vor allem die Koinzidenz mit dem Beginn der präborealen

Oszillation sind durchaus Argumente dafür, hinter den

Platonschen Atlantis-Berichten einen historischen

Wahrheitskern zu vermuten. Dass Platon die historische

Überlieferung - sofern es sie tatsächlich gab - für sein

ideologisches Anliegen zupass kam und entsprechend von

ihm überformt und ausgestaltet wurde, ist anzunehmen.

Bislang fehlen allerdings hinreichende archäologische

Evidenzen. Was gegen die Existenz einer Hochkultur mit

Ausstrahlung in den Mittelmeerraum in der Zeit um 10.000

vor Christus spricht, ist auch das Fehlen entsprechender

Befunde aus Ägypten, dem Land, das laut Platon die

Erinnerung an Atlantis und die zeitgleich lebenden

hochentwickelten Ur-Griechen bewahrte.

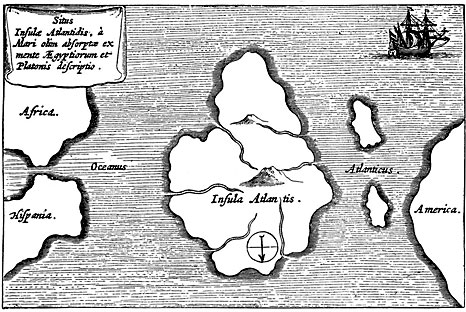

In unserem Kontext sind Platons Berichte vor allem

aufschlussreich als Zeugnisse eines intensiven

Bewußtseins von der Verletzlichkeit menschlicher

Zivilisation, ihrer Abhängigkeit von Naturprozessen, von

Veränderungen der Umweltbedingungen und Katastrophen

natürlichen Ursprungs.

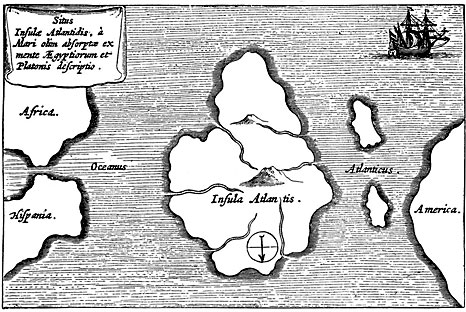

Abbildung:

Atlantis-Karte von Athanasius Kircher, aus seinem

"Mundus subterraneus", 1664-68 - Norden liegt unten.

|

|

Lukrez: Natur als

Stoffkreislauf

Die junge christliche Kirche hat ihn nicht

gemocht. Kirchenvater Hieronymus schreibt zu Lukrez

(99-55 v. Chr.), er sei durch einen Liebestrank

wahnsinnig geworden und habe sich mit 44 Jahren das

Leben genommen. Der Selbstmord wird auch in anderen

Quellen angeführt, ansonsten wissen wir wenig über das

Leben des Philosophen. Der von Hieronymus genannte

"Liebestrank" verweist eher auf die Kategorie übler

Nachrede denn auf einen Lebensbericht. Mit der

Möglichkeit des Selbstmordes beschäftigt sich Lukrez im

3. Buch von De rerum natura (rer. nat.). Das ganze Buch

gilt der Einheit von Seele und Körper und dem Thema des

Todes, vor dem sich zu fürchten unsinnig sei. Es gebe

keinen "Tartarus" in den zu stürzen nach dem Tode wir

erwarten müssten (rer. nat. 3, 966). Später im Buch

bringt Lukrez Beispiele von Menschen, die sich wegen

Krankheit oder Altersermattung ruhig selbst den Tod

gegeben haben. So etwa Demokrit (rer. nat. 3, 1039ff),

der beim Nachlassen seines Gedächtnisses im hohen Alter

(heute nennen wir das "Demenz") den Tod vorzog. Demokrit

wurde etwa 90 Jahre alt.

Demokrits Lehre war, vermittelt über Epikur, Vorbild der

Atomlehre des Lukrez, die in "De rerum natura"

entwickelt wird. Für Lukrez besteht die ganze Welt,

einschließlich der Seele, aus Atomen. Auch Gedanken

seien nichts weiter als Bewegungen von Atomen. Im ersten

Buch werden die Grundlagen seiner Atomlehre entwickelt.

Interessanterweise wird dabei zunächst die Göttin Venus

angerufen und gepriesen. Sie solle den Dichter und

Denker segnen und begleiten bei seiner Arbeit, auf dass

diese erfolgreich und gehört werde. Allerdings ist Venus

kein Prinzip in der Lehre des Lukrez. Bei ihm gibt es

nur die Atome als Urbausteine, die in stetem Wechsel neu

formiert werden. Über das organisierende Prinzip hüllt

er sich in Schweigen. Ganz zu Beginn erscheint in einer

poetischen Wendung die "Künstlerin Erde/daedala tellus"

(rer. nat. 1, 7), die Blumen hervorbringe. Ansonsten

spricht er von der "natura", erklärt jedoch nicht

weiter, wie diese Atome zu steuern und zu strukturieren

vermag. Er bemüht sich vielmehr, die Weltdinge rein

deskriptiv zu erfassen und ohne Rekurs auf Götter und

Dämonen. Wo der Erklärungsbedarf drängend wird, verweist

er lakonisch auf "Samen/semine".

Prämisse seiner Lehre ist, dass nichts aus Nichts

entstehen könne, dies gelte für jedes Ding. "Denn

entstünde es aus Nichts, so könnt aus jeglichem Dinge

jegliche Gattung entstehn und nichts bedürfte des

Samens." (rer. nat. 1, 19). Nebenbei findet sich dieser

Gedanke auch bei Empedokles in Vers 261ff des ersten

Buches seiner Physik. An Empedokles kritisiert Lukrez,

dass er sich auf lediglich vier Elemente stütze, Luft,

Erde, Wasser und Feuer. Er hebt ihn jedoch weit über die

anderen Vorsokratiker hinaus und beschäftigt sich

eingehend mit ihm (rer. nat. 1, 716ff).

|

|

"Natur" im Neuen Testament

Im Neuen Testament kommt Natur im

allgemeinen Sinne von natürlicher Umwelt kaum vor. Wenn

sie komplex erscheint, so als bloße Kulisse, als

Inszenierungsangebot für Wunder, etwa beim Gehen über

Wasser und bei der Besänftigung eines Sturmes, oder in

Topoi der Leidensgeschichte als menschlich gestaltete

Natur, etwa im Garten Gethsemane. Individualisierte

Naturphänomene dienen häufig positiv als Bild für

Christus oder seine Anhänger, wobei Weinstock und

Ölbaum, also zwei der wichtigsten Kulturpflanzen,

dominieren. Gelegentlich ist ein negativer Bezug

auffallend, so wird ein Feigenbaum verflucht, da er

keine Früchte trage (Markus 11,14) und Schweine werden

zum Blitzableiter für das Böse (Markus 5,13). Wobei wir

auch hier von gleichnishaft-bildlicher Rede ausgehen

müssen, bei der Deutung des Sachbezuges ist also

Vorsicht geboten.

Konzeptionell erscheint Natur gelegentlich im Neuen

Testament im Sinne einer allgemein Naturordnung - mit

deutlich kultureller Formatierung. So etwa in Römer

11,24, wo ein "von Natur" ("kata physin") wilder Ölzweig

"wider die Natur" ("para physin") auf einen veredelten

gepropft wird. Thematisiert wird als Teil dieser Ordnung

auch die "menschliche Natur" in einem diffus

biologisch-sozialen Referenzrahmen. Dies geschieht

zumeist in lehrhaften Kontexten, was nicht erstaunt

angesichts der dezidiert gesellschaftlich-sozialen

Ausrichtung schon des frühen Christentums.

Zur Natur des Menschen äußern sich die Evangelisten in

jenem bekannten "Der Geist ist willig, aber das Fleisch

ist schwach." So etwa in Markus 14,38 ("To men pneuma

prothumon he de sarx asthenes." Die Verbindung von

"fleischlich" und "menschlich" stellt der 1.

Korintherbrief 3,3 her: "Eti gar sarkikoi este hopou gar

en hymin selos kai eris kai dichostasiai ouchi sarkikoi

este kai kata anthropon." Sündiges Fleisch, leibliche

Lüste, Fleischgenuss (wobei unklar bleibt, ob nur

Opferfleisch gemeint ist oder Tierfleisch allgemein)

sind zentrale kritische Themen im Römerbrief wie im

ersten Korintherbrief. "Menschliche Natur" ist damit

aufs engste assoziiert. Es ist daher wenig überzeugend,

wenn die Lust- und Leibfeindlichkeit des Christentums,

wie häufig geschieht, erst auf Augustinus zurückgeführt

wird.

Im 1. Korintherbrief 11,14 werden lange

Haare bei Männern gezeichnet als gegen das gerichtet,

was die Natur lehrt ("he physis didaskei") - was

bemerkenswerterweise keinen Einfluss auf die späteren

Jesusdarstellungen hatte. Gelegentlich werden auch

einander gegenübergestellt das Geistige ("to

pneumatikon") und das seelische-sinnlich-naturhafte

("to psychikon") - so 1. Korintherbrief 15,46. Dass

Menschen auch von Natur ("physei") gut handeln können,

lehrt Römer 2,14.

|

|

Natur/Schöpfung als

Erlösungswerk im Manichäismus

Im Manichäismus erscheint Natur als Phänomen

einer zweiten Schöpfung, welche nach dem Sieg der

Dunkelheit über den Urmenschen/Lichtgott Ohrmizd (Ahura

Mazda) anhob, um die Befreiung der Lichtteile aus der

Gefangenschaft in Finsternis zu leisten. Als Abschluss

der zweiten Schöpfung wurde der Mensch geschaffen, "nach

Form und Gestalt der Götter", vordergründig im Dienste

der bösen Gottheit Az stehend, die in einer dem

Šābuhragān, Manis grundlegender Lehrschrift,

zugesprochenen Handschrift (M 7983) verkündet:

"Ich habe Erde und Himmel, Sonne und Mond, Wasser und

Feuer, Bäume und Pflanzen, wilde und zahme Tiere

euretwegen geschaffen, damit ihr dadurch in der Welt

froh, glücklich und erfreut werdet und meinen Willen

tut." (Handschrift M 7983, Zeilen 1139-1148,

zitiert nach Hutter 1992, S. 96)

Az schafft die Welt als Gefängnis des Lichtes.

Allerdings legen andere Grundtexte des Manichäismus

nahe, dass sie dies nach dem Plan einer Urgottheit tut,

deren Ziel es ist, die Lichtteilchen wieder zu befreien.

Was es bedeutet, den Willen der Az zu erfüllen, zeigen

die Ausführungen zu den Handlungen der ersten Menschen

einige Zeilen später:

"Als dann der 'Erste Mensch' und die 'Weibliche der

Glorien', der erste Mann und die erste Frau, begannen,

auf der Erde zu verweilen, da erwachte die Az in

ihnen, und Zorn erfüllte sie. Und sie begannen,

Quellen zu verstopfen, Bäume und Pflanzen zu schlagen,

rasend auf der Erde zu verweilen und gierig zu werden.

Vor den Göttern aber fürchten sie sich nicht."

(Handschrift M 7983, Zeilen 1171-1186)

Nichts also hören wir hier von Paradies und Sündenfall.

Von Anbeginn sind die Menschen dem Bösen, Az, verfallen

- es scheint gar, sie wurden von ihm geschaffen. Über

die Entwicklung des Menschen nach der Geburt heißt es in

einer Abhandlung über das Verhältnis von Körper und

Seele ganz analog in der gleichen Handschrift:

"Und Wasser, Feuer, Bäume und die Geschöpfe, seine

eigene Familie, schlägt und quält er. Und Az und

Sinnenlust werden durch ihn froh, denn ihren Willen

und (ihre) Weisung erfüllt er. Aber weder Wasser noch

Feuer noch Bäume noch Geschöpfe werden durch ihn froh.

Denn er wird ihr Feind und Quäler. Und nicht hört er,

denn Az hält ihn bewußtlos und 'schlechtseelig'."

(Handschrift M 7983, Zeilen 1213-1229, zitiert nach

Hutter 1992, S. 107)

In Verkennung seiner ihm nach Manis Auffassung

zugedachten Aufgabe sieht der Mensch zunächst die

Schöpfung als Verfügungsmasse an. Und wird darob von

Mani in einer Weise gerügt, die wenige Parallelen in der

Kulturgeschichte hat. Am ehesten etwa 1.220 Jahre später

im "Iudicium Iovis" von Paulus Niavis (siehe einige

Kapitel weiter unten). Im "Sermon von der Seele",

einem frühen Text des östlichen Manichäismus, müssen die

Menschen, die den fünf Elementargöttern (Luft/Äther,

Wind, Licht, Wasser, Feuer) Schaden zufügen, zur Hölle

fahren (Sundermann 1991, S. 15).

Der Manichäismus wendet das biblische "Macht Euch die

Erde untertan" ganz entschieden kritisch. Als frühe

Formulierung ökologischer Anliegen taugen die bislang

erschlossenen einschlägigen Lehrpassagen allerdings nur

bedingt. Zu allgemein bleiben die Aussagen und nur

unklar erscheint eine Gegenposition. Der Vorwurf,

"Pflanzen zu schlagen", macht auch eine vegetarische

Ernährung problematisch, um nur ein Beispiel zu nennen.

Als eigentliche Aufgabe des Menschen erscheint im

Manichäismus nicht eine "Bewahrung der Schöpfung" im

heutigen Verständnis, sondern die Erfüllung der

Schöpfung durch die Befreiung der Lichtteile aus der

Verhaftung in dunkler Materie. Dies geschehe etwa durch

die Ernährungsweise der Erwählten - wobei Ernährung

dreifach zu verstehen ist, durch Nahrungsmittel,

kosmische Einflüsse und Sinneswahrnehmungen. Wir dürfen

allerdings vermuten, dass einem zeitgenössischen

Manichäismus Slow Food näher stünde als Fast Food,

erneuerbare Energien näher als Kohle- oder

Atomkraftwerke und Naturparks näher als Freizeitparks.

Die Mahnung zu einem behutsamen Naturumgang sollte nicht

darüber hinwegsehen lassen, dass die menschliche Natur

im Manichäismus umfassend abgeurteilt und negativ

gezeichnet wird: "Und in ihn (den männlichen Körper

Gehmurds/Adams, ähnlich sind die Ausführungen zum

weiblichen Körper Murdiyanags/Evas - H.Sch.) wurden

hineingelegt ihre Gier und Sinnlichkeit, Geilheit und

Koitus, Feindseligkeit und Verleumdung, Neid und

Sündhaftigkeit, Zorn und Unreinheit, ? und

Bewußtlosigkeit, Behaftetsein mit einer schlechten Seele

und Zweifel, Diebstahl und Lüge, Grausamkeit und übles

Handeln, Hartnäckigkeit (?) und ?, Rache und ?, Qual und

Kummer, Schmerz und Zahnweh, Armut und Betteln,

Krankheit und Alter, Stinken und Räuberei (?). Und

(auch) jene verschiedenen Sprachen und Stimmen der

Ungeheuermißgeburten, aus denen jener Körper gebildet

war, gab sie dem Geschöpf, auf daß es die

verschiedenartigen Sprachen spreche und verstehe."

(Böhlig 1995, S. 115).

Lektüreempfehlungen: Manfred Hutter, Manis kosmogonische

Šābuhragān-Texte, Wiesbaden: Harrassowitz, 1992. Werner

Sundermann, Der Sermon von der Seele, Opladen:

Westdeutscher Verlag, 1991. Alexander Böhlig (Übers.),

Die Gnosis. Der Manichäismus, München/Zürich: Artemis

& Winkler, 1995

|

|

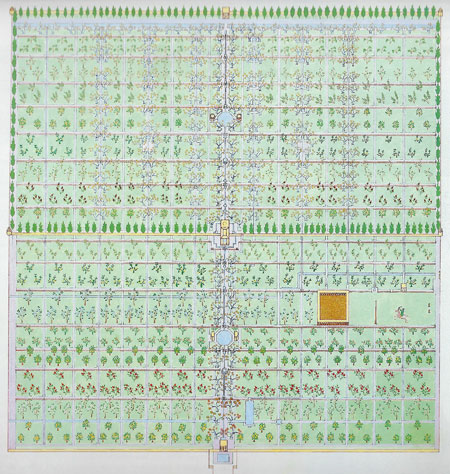

Die Welt als

Garten I: Der christliche Klostergarten

Das Christentum ist über den verlorenen

Paradiesesgarten des Alten Testamentes mit dem

Gartenthema signifikant verbunden. Doch im Neuen

Testament erscheint das Thema kaum. Einzig der Garten

Gethsemane, der Garten der Ölpresse, hat herausragende

Bedeutung - in der Leidensgeschichte Jesu. Erst mit der

Regula Benedicti, 66.6, wird der Garten zu einem

prägnanten Bild im Christentum, als zentraler

Bestandteil monastischer Lebensführung. Die Regel 66

handelt von der Autarkie des Klosters, die unter anderem

durch einen eigenen Garten ("hortus") gesichert werden

solle, um die Mönche von jeder äußerlich-weltlichen

Zerstreuung abzuhalten. Damit begann die

Erfolgsgeschichte christlicher Klöster als Zentren der

landwirtschaftlich-gärtnerischen Entwicklung, in der

insbesondere die Benediktiner und ihre

reformistisch-strengeren Abkömmlinge, Zisterzienser und

Trappisten, sich auszeichneten. So wurde beispielsweise

das Wissen um den Olivenanbau am nördlichen Mittelmeer

während der mittelalterlichen Kältezeit in

Benediktinerklöstern bewahrt und der Olivenanbau dann in

der spätmittelalterlichen Wärmezeit von diesen

Klöstern ausgehend neu belebt.

Klöster entstanden häufig auf Rodungsinseln, mit welchen

die Klostergründungen auch zu Pionieren in der

Erschließung noch unbesiedelter Regionen wurden. Damit

konnten sie anschließen an Josua 17,18 - im Zuge

der Eroberung kanaitischer Gebiete wurde dem Stamm

Josephs ein Berggebiet zur Rodung übergeben. Die erste

Benediktinergründung auf dem Monte Cassino 529/540 wurde

exemplarisch, angelegt im Bereich eines ehemaligen

Apollotempels und einer römischen Befestigungsanlage,

zerstört 577 (Langobarden), neu besiedelt 717, erneut

zerstört 883 (Sarazenen) und im Gefolge immer wieder

aufgrund seiner strategisch bedeutsamen Lage umkämpft.

Die benediktinische Regel des "ora et labora" befreit

die Arbeit (als Arbeit mit den Händen, am natürlich

Vorhandenen), von dem Makel, der ihr insbesondere in der

griechischen Stadtkultur anhaftete und den Judentum wie

Christentum mit der Strafe nach dem Sündenfall ("im

Schweiße deines Angesichts") verbanden. Dafür hatte

bereits Augustinus in "De Genesi ad litteram" 8,8 die

Voraussetzungen geschaffen, indem er darauf hinwies,

dass auch vor dem Sündenfall gearbeitet wurde, jedoch

als Mitarbeit an der Schöpfung Gottes. Ein Ansatz, den

das Mönchstum für seine Arbeit gleichfalls reklamierte.

Insbesondere der Klostergarten sollte so zu einem

Spiegelbild des Paradiesgartens werden. Ein "Paradies

auf Erden" zu schaffen, war also nicht erst die Idee

chiliastischer Strömungen von Joachim über die Quäker

und andere protestantische Gruppen bis zu Teilen des

Marxismus. Interessant ist der Unterschied zwischen

östlichem und westlichem Mönchstum, auf den Udo Krolzik

hingewiesen hat: Während im östlichen Mönchstum auch

sinnlose Arbeit als hilfreich auf dem Weg zum Heil

angesehen wurde, gab es im westlichen Mönchtum (das

diese Auffassung durchaus auch kannte) eine starke

Tendenz, sinnlose Arbeit zu vermeiden und ermüdende

Arbeit durch Maschinen zu ersetzen, so ist bereits aus

dem 6. Jahrhundert etwa der Ersatz von Getreidemahlen

per Hand im Kloster durch eine Wassermühle dokumentiert

(Krolzik 1979, S. 179).

Gut dokumentiert ist der Beitrag der

Benediktinergründungen zwischen dem 7. und dem 10.

Jahrhundert zur Kultivierung Österreichs. Die

Ungarneinfälle brachten Rückschläge, doch ab 1060

expandierten die Klöster erneut und leisteten dann vor

allem in der Barockzeit einen wesentlichen Beitrag zur

Entwicklung und Stabilisierung des Habsburgerreiches,

dessen Gärten heute gelegentlich als Ausdruck einer

"Gartenmanie" der Habsburger gewertet werden. Referenz

der österreichischen Feudalgärten waren dabei unter

anderem die barocken Gartenanlagen des

Benediktinerstiftes Melk, die ideologisch den

Paradiesgarten, praktisch unter anderem den englischen

Landschaftsgarten zitierten.

Lektüreempfehlung: Udo Krolzik, 'Macht

Euch die Erde untertan ...!' und das christliche

Arbeitsethos. In: Klaus M. Meyer-Abich: Frieden mit der

Natur, 1979

|

|

Die Welt als

Garten II: Gärten des Islam

610 Jahre nach Christi Geburt und vier

Generationen nach der Gründung des ersten christlichen

Klosters auf dem Monte Cassino hat der Begründer des

Islam, Mohammed ibn Abd Allah, nach eigenem Bericht sein

Erweckungserlebnis, während des Ramadan, des "heißen

Monats" im arabischen Kalender. Die Gestaltung dieses

Erlebnisses in der Sure 96 zeigt das Vorbild der

Psalmen, Mohammeds Auftreten orientierte sich an den

Figuren von Mose und Jesus, die im Koran beständig

präsent sind, auch namentlich. Aufgewachsen im

multireligiösen Pilgerort Mekka, bei einem mit dem